Euclid öffnet Schatztruhe an Daten: MPE an Erforschung des dunklen Universums entscheidend beteiligt

Die ersten von der ESA veröffentlichten Euclid-Daten (Q1) liefern beeindruckende Einblicke in die Tiefen des Universums. Sie umfassen hochaufgelöste Aufnahmen von 26 Millionen Galaxien, enthüllen feinste Strukturen und ermöglichen erstmals eine präzise Bestimmung der Form und Entfernung von mehr als 380.000 Galaxien. Diese Daten sind ein Meilenstein und markieren doch erst den Beginn der Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie. Und bei alldem spielt das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) eine zentrale Rolle.

Als Teil der Datenveröffentlichung wurde ein detaillierter Katalog von mehr als 380 000 Galaxien veröffentlicht, die nach Merkmalen wie Spiralarmen, zentralen Balken und Tidenschweifen klassifiziert wurden, die auf verschmelzende Galaxien schließen lassen.

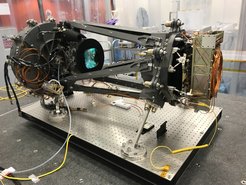

Mit einem außergewöhnlich großen Gesichtsfeld erfasst Euclid in einer einzigen Aufnahme einen 240-mal größeren Bereich als das Hubble-Teleskop und liefert eine hervorragende Bildqualität im sichtbaren sowie infraroten Licht. Besonders beeindruckt Euclid im Infrarotbereich mit der Nahinfrarot-Optik des NISP-Instruments, das federführend am MPE entwickelt und gebaut wurde. Das Instrument besteht aus vier Linsen, einem Filter und einem Strahlteiler und erreicht eine außergewöhnliche Bildschärfe und Kontrastleistung. "Die Anforderungen an die Unterdrückung von Geisterbildern werden dabei um das Hundertfache übertroffen. Das optische Design und die präzise Ausführung der Optiken setzen sowohl in Bezug auf die Bildschärfe als auch den Kontrast neue Maßstäbe," sagt Frank Grupp, der die Entwicklung von NISP leitete.

Des Weiteren ist das MPE auch bei der Verarbeitung der Euclid-Daten maßgeblich involviert. Zusammen mit der Max Planck Computing and Data Facility (MPCDF) betreibt es am Campus Garching das Deutsche Science Data Center (SDC-DE), eines von neun europäischen Rechenzentren, das mit 7.000 Prozessoren rund 10 Prozent der von Euclid aufgenommenen Daten bewältigt. „Täglich werden in etwa 100 Gigabyte an Rohdaten quasi in Echtzeit prozessiert. Die Anforderungen an photometrische Präzision sind enorm und erfordern vollkommen neue Methoden der Datenkalibration“, erklärt Max Fabricius, der das SDC-DE leitet.

Ein besonderer Fokus liegt daher auf der Entwicklung neuer Verfahren, um Daten zu analysieren und dabei den extrem hohen Qualitätsanforderungen, insbesondere in Bezug auf die photometrische Präzision der Euclid-Mission, gerecht zu werden. Kontinuierliche Tests, Anpassungen und Innovationen der Algorithmen und der technischen Infrastruktur sind dafür unerlässlich.

Ein Systemadministrator sowie zwei wissenschaftliche IT-Fachkräfte sind für die Pflege und Optimierung des Rechenclusters sowie für die Anpassung und das Deployment der hochspezialisierten Euclid-Software verantwortlich. Zudem spielt das SDC-DE eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von bodengebundenen Bilddaten, die für die Berechnung hochpräziser photometrischer Rotverschiebungen benötigt werden.

Forschung zur Galaxienentwicklung

Mit Rotverschiebungen beschäftigen sich die Wissenschaftler Christoph Saulder und Roberto Saglia. "Wir haben einen Katalog von über 70.000 spektroskopischen Rotverschiebungen aus zahlreichen verschiedenen Himmelsdurchmusterungen erstellt und mit Euclid-Daten kombiniert“, sagt Christoph Saulder, der diesen Teil des Projekts leitete. "Dieser Katalog ermöglicht die genaue Entfernungsbestimmung sowie die korrekte Identifikation von vielen Galaxien und Quasaren in den hochaufgelösten Euclid-Bilddaten und bildet eine Grundlage zum genauen Verständnis dieser Objekte, deren Häufigkeit und internen Eigenschaften".

Zusätzlich wurde dieser Katalog auch benutzt um die photometrischen Rotverschiebungen, welche mittels Euclid-Daten ermittelt wurden zu testen. Darüber hinaus, um die höchste mögliche Qualität der photometrischen Rotverschiebungen zu sichern, inspizierte die beiden Wissenschaftler die Q1 Daten um die Berechnung der photometrischen Rotverschiebungen zu optimieren. Ariel Sanchez, ein weiterer Wissenschaftler am MPE, untersucht hingegen mit seinem Team die großräumige Verteilung von Galaxien und Voids - gigantische, fast materiefreie Regionen im Universum. Ihr Ziel ist es, neue Methoden zu entwickeln, um die Effekte der Dunklen Energie auf die Struktur des Universums präzise erforschen zu können.

12.000 Aktive Supermassive Schwarze Löcher entdeckt

Schließlich liefern die Euclid-Daten auch neue Erkenntnisse in der Röntgen-Astronomie. So analysierten William Roster und Mara Salvato den Q1-Datensatz und fokussierten sich auf Aktive Galaktische Kerne (AGN). Dabei handelt es sich um Galaxien, welche aktive supermassereiche Schwarze Löcher in ihrem Zentrum beherbergen. Insgesamt konnten sie auf diese Weise 12.000 AGN und unzählige weitere Röntgenquellen identifizieren. „Diese Stichprobe ist bedeutend“, sagt Roster, „weil wir zum ersten Mal tiefe, homogene Nahinfrarotdaten mit Röntgenbeobachtungen kombinieren können“. Dies eröffne neue Möglichkeiten, um seltene und schwer auffindbare AGN zu entdecken, einschließlich stark verdeckter und hochrotverschobener Objekte. Mara Salvato blickt daher erwartungsvoll in die Zukunft: „Die Erkenntnisse aus diesen Beobachtungen werden für die Analyse künftiger Euclid-Datensätze von großer Bedeutung sein — und wir sind sehr gespannt, welche neuen Entdeckungen noch auf uns warten!“

Hintergrundinformationen

Bis zum 19. März 2025 hat Euclid etwa 2000 Quadratgrad beobachtet, was etwa 14 % des gesamten Überwachungsgebiets entspricht. Die drei tiefen Felder umfassen zusammen 63,1 Quadratgrad.

Euclid-' Quick'-Releases, wie die vom 19. März, beziehen sich auf ausgewählte Gebiete. Sie sollen die Datenprodukte demonstrieren, die in den folgenden größeren Datenfreigaben erwartet werden, und den Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, ihre Datenanalysewerkzeuge in Vorbereitung darauf zu schärfen. Die ersten kosmologischen Daten der Mission werden der Öffentlichkeit im Oktober 2026 zur Verfügung gestellt. Die Daten, die bei zusätzlichen, mehrfachen Durchläufen der Deep-Field-Standorte gesammelt wurden, werden in die Veröffentlichung von 2026 einfließen.

Die Datenveröffentlichung vom 19. März 2025 wird in mehreren wissenschaftlichen Artikeln beschrieben, die noch nicht den Peer-Review-Prozess durchlaufen haben, aber bei der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics eingereicht werden.

Die Universität Bonn beherbergt das Euclid Publication Office, in dem die wissenschaftlichen Veröffentlichungen des Euclid-Konsortiums koordiniert und begutachtet werden.

Über Euclid

- Euclid wurde im Juli 2023 gestartet und begann am 14. Februar 2024 mit seinen routinemäßigen wissenschaftlichen Beobachtungen. Es handelt sich um eine europäische Mission, die von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) gebaut wurde und betrieben wird, mit Beiträgen ihrer Mitgliedsstaaten und der NASA.

- Das Euclid-Konsortium – bestehend aus mehr als 2000 Wissenschaftlern aus 300 Instituten in 15 europäischen Ländern, den USA, Kanada und Japan – ist für die Bereitstellung der wissenschaftlichen Instrumente und die wissenschaftliche Datenanalyse verantwortlich.

- Die ESA wählte Thales Alenia Space als Hauptauftragnehmer für den Bau des Satelliten und seines Servicemoduls aus, während Airbus Defence and Space mit der Entwicklung des Nutzlastmoduls, einschließlich des Teleskops, beauftragt wurde. Die NASA stellte die Detektoren des Nahinfrarot-Spektrometers und -Photometers (NISP) zur Verfügung. Euclid ist eine Mittelklasse-Mission im Rahmen des Cosmic Vision Programms der ESA.

- Aus Deutschland sind das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching, die Ludwig-Maximilians-Universität München, die Universität Bonn, die Ruhr-Universität Bochum, die Universität Bielefeld und die Deutsche Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bonn am Euclid-Projekt beteiligt.

- Die Deutsche Raumfahrt-Agentur im DLR koordiniert die deutschen ESA-Beiträge und fördert die beteiligten deutschen Forschungsinstitute mit 60 Millionen Euro aus dem Nationalen Raumfahrtprogramm.

- Mit rund 21 % ist Deutschland der wichtigste Beitragszahler zum Wissenschaftsprogramm der ESA.